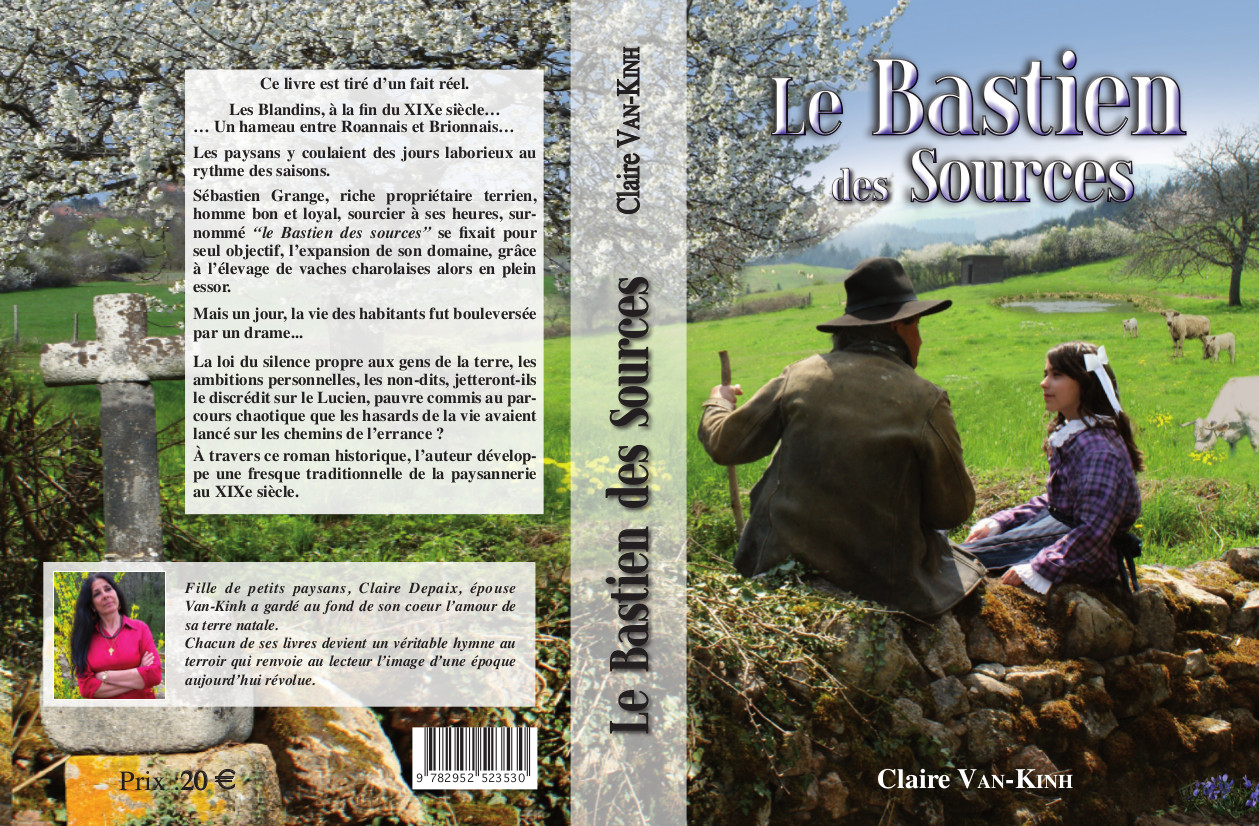

Le Bastien des sources

Le poids du passé est lourd pour tout le monde,

La façon de l’appréhender diffère selon chacun,

Mais ce n’est simple pour personne…

Les regards se tournèrent en direction “du patron” qui, d’un claquement sec, venait de replier la lame de son couteau. Il recula sa chaise en raclant les tomettes rouges de la grande cuisine.

Sébastien Grange se leva et dit :

– Le temps menace ! Il faut aller ramasser les patates dans “la grand’terre”.

Les hommes encore attablés délaissèrent leur assiette et sans dire un mot lui emboîtèrent le pas.

Il décidait. Ils obtempéraient.

D’ailleurs, qui aurait osé contredire la décision du patron ?

Oh ! Pas mauvais bougre du tout, mais il était le maître, donc pas question de discuter ses décisions… forcément les meilleures !

Son épouse, restée debout près de l’âtre de l’immense cheminée, attendait patiemment que son mari sorte.

Question d’habitude. Presque normal ! Cet homme ne lui apportait-il pas une sécurité financière que beaucoup lui enviaient ?

Assise, seule, la tête penchée dans ses mains croisées, elle balbutia quelques mots inaudibles. Mais dans son cœur, ces mots revêtaient un sens profond. Elle priait, tout simplement… et surtout secrètement, car son époux affichait un virulent athéisme doublé d’un anticléricalisme que nul, dans ce hameau, n’ignorait.

****************************************************************

Ses yeux magnifiques à demis clos dans la profondeur de la contemplation, Violetta laissa vagabonder son esprit.

Elle se souvenait…

Ses parents le lui avaient si souvent répété, alors que, petite fille, son père la faisait sauter sur ses genoux en chantant :

– À dada sur mon bidet, quand il trotte il fait des pets… “Prout, prout”.

Et l’enfant, riant aux éclats, reprenait :

– “Prout, prout, prout” !

Rita, sa mère, femme maigrichonne et typée, attisait le feu et souriait.

– Vois-tu, ma fille, disait-elle, dans notre pays… Là-bas… Loin, si loin…

Rita semblait percevoir au travers de la croisée, en direction de l’infini, la marche du temps. Puis elle racontait, d’une voix douce quasiment langoureuse, ce qui n’était plus qu’un lointain, très lointain souvenir. Et cependant, là, enfouis au fond de son âme, des moments merveilleux, puis d’autres plus tragiques, plus douloureux, qui embuaient ses yeux.

Ignorant les branches dépouillées du gros tilleul, agitées par le vent froid de l’hiver, sa mémoire errait sur les coteaux de cette région d’Ombrie, le cœur vert de l’Italie . Sans doute en humait-elle encore les odeurs. La vigne du côté de Montefalco produisant le bon “sagrantino”, compagnon indispensable des soirées animées… Sans oublier le traditionnel vin d’Orvieto que le Pape Paul III Farnèse, connaisseur s’il en est, aimait à déguster. Les oliviers accrochés sur les versants, à perte de vue, conféraient un semblant de richesse à qui en possédait quelques hectares, mais eux… les poverellos !

***********************************************************************

Les vallées verdoyantes offraient un contraste, tel un prélude aux ravissements de l’extase.

Pas de merveilles époustouflantes, non, mais dans sa modestie originelle, tout devenait grandiose aux dires de l’Ombrienne.

Les nombreux cours d’eau dévalant la montagne, rafraîchissaient le bétail l’été, tandis que le soleil dardait ses rayons, accablant de chaleur les jolis villages aux maisons de pierres décorées de terrasses fleuries, accrochés aux flancs des collines… Des aqueducs majestueux, vestiges de la puissance romaine, paraissaient vous narguer par leurs insolentes statures, défiant à loisir les épopées historiques successives. Les oliviers centenaires aux troncs torturés, à l’écorce rugueuse, portaient la précieuse récolte future. Cette huile réputée pour sa saveur délicate et fruitée, à nulle autre semblable. La légende, franchissant les âges, raconte l’histoire de cet olivier de mille sept cents ans, toujours visible aujourd’hui près de Trévi, à Bovora, sur lequel St. Emilien aurait été décapité. Les chemins caillouteux, les murets de pierres sèches retenant quelques lopins de bonne terre et le cimetière où ses parents reposaient… Emportés trop vite, trop tôt.

– Ils dorment en paix sous les grands cyprès balancés au gré du vent, répétait-elle fréquemment à la petite. En passant sous le porche d’entrée, on peut lire :

“Résurrection”.

Elle narrait, avec de temps en temps un éclair illuminant son regard ou un frêle sourire sur ses lèvres fines.

L’Ombrie ne possède pas une grande histoire aux yeux du monde. Mais que connaît le monde, aux yeux des Ombriens ?

Comparativement au faste architectural de la Rome antique et impériale, à l’envoûtement des amours fougueuses napolitaines, nous serions amenés à imaginer que cette région fait figure d’enfant pauvre ; Mais il n’en est rien. Ses charmes se font plus discrets, il faut les chercher, les découvrir au détour d’une ruelle empierrée, sous l’ombrage frais d’une tonnelle où une treille s’enlace nonchalamment… C’est ici, un patio fleuri où glougloute une fontaine, c’est là, au cœur des villages, le tintement de la cloche de la très vieille église bâtie sur quelques ruines de temple qui semble déchirer, imperturbable, le ciel d’Italie et se perdre en écho dans les bourgs avoisinants. Ce sont également ces discours animés, interminables, qui fusent par les portes entrouvertes… Cette ambiance chaude, lourde, enveloppe de sa moiteur les hameaux ombriens, ajoutant une sorte de magie supplémentaire aux venelles qui s’enroulent en labyrinthe autour de la piazza centrale… Ou encore un bourg médiéval orné d’allées majestueuses de cyprès, ceint par un amphithéâtre de collines.

Certes, moins prisée par les amoureux que Venise ou Vérone, de belles histoires naquirent sur ces terres : des contes de fée quasiment. Une bonne fée descendue du ciel et qui, de sa baguette magique, aurait couvert l’Ombrie d’une nuée de grâces divines. Ombrie ! Terre de saints ! Assise ! Cascia ! Et d’autres aussi.

– Ah Cascia ! Roccaporena ! La voix de Rita tremblait en prononçant ces noms. Les yeux fermés, ses mains maigres jointes sur sa poitrine, elle se taisait. Comme pour préserver au fond de son être, un secret, un merveilleux trésor.

Adriano l’écoutait en berçant leur fille endormie sur ses genoux, puis son regard couvrait furtivement les murs de pierre de la cuisine avant de se perdre dans le vague…

– Tu sais, Violetta, reprenait-elle, tu dois toujours te souvenir …

– Elle dort, tranchait Adriano.

– Comment, elle dort ? questionnait Rita visiblement agacée.

– Oui, elle s’est endormie, affirmait son mari en caressant tendrement la joue de l’enfant. Laisse, Rita, laisse, elle est si fragile. Laisse-la grandir, allons ! Dans quelques années, elle comprendra.

Rita haussait les épaules en affichant une mimique qui se voulait mi-sévère, mi-indulgente.

Elle aurait aimé lui narrer sa jeunesse laborieuse et la rencontre avec Adriano, son futur mari… Elle aurait… Oui… Mais il se faisait tard, il était l’heure d’aller se coucher. Alors, selon un rituel immuable, elle ôtait son foulard noir, retirait les peignes qui maintenaient ses cheveux relevés en chignon, et laissait tomber en vague souple jusqu’au creux de ses reins, sa magnifique chevelure d’ébène.

On ne savait pas trop quel âge lui donner.

Quelques rides naissantes, sur son visage cependant très beau, stigmatisaient sa souffrance.

Elle avait l’âge des rêves évanouis, celui des espoirs déçus ; elle avait l’âge des regrets amers et des souvenirs perdus. Mais, suspendu à ses lèvres, un sourire évanescent où fleurissait l’espoir de lendemains plus cléments.

Couchée dans son lit, la petite souriait à cette chansonnette que son père, tendrement, susurrait à son oreille endormie :

– À dada sur mon bidet… Quand il trotte, il fait des pets… “Prout… Prout”…

**********************************************************************

Cette maisonnette simple mais bien tenue, jouxtait la belle propriété de la famille Grange. Une ferme fortifiée, au nord-est de la Loire, dominée d’une tour carrée, dissimulée par un écran boisé, “aux communs” imposants. Dans ces riches domaines, “les communs” étaient le nom donné aux bâtiments agricoles abritant bétail, fourrage et tout le matériel.

Adriano Portini et son épouse arrivèrent dans cette région, se louant pour quelques sous et une bonne soupe dans les fermes. Eugénie et son fils Sébastien leur proposèrent de travailler sur leurs terres. La mère Grange, une femme hautaine et peu sympathique, après les avoir toisés du regard, s’adressa à eux en ces termes :

– Si vous êtes courageux tous les deux, il y a de quoi faire ici ! C’est que… La propriété est grande et mon fils Sébastien a de l’ambition… Il n’a pas l’intention de végéter comme la plupart des paysans du coin, lui !

– Madame, répondit Adriano qui maniait avec un peu plus de dextérité la langue française que son épouse, c’est pas le courage qui nous manque. Moi, je viens de la terre, Rita aussi. C’est une excellente cuisinière et une bonne femme de ménage. On n’est pas exigeant. Vous verrez, vous ne serez pas déçue.

– Déçue moi ? Mais vous plaisantez j’espère, répondit dédaigneusement Eugénie. Il ne manquerait que ça, tiens ! Vous travaillerez pour nous, vous serez logés et nourris et si vous ne faites pas l’affaire, vous serez renvoyés immédiatement. Bastien, debout, les mains dans le dos, se taisait. C’était un jeune homme d’une vingtaine d’années, grand et mince, le regard assombri par un chapeau de feutre noir. Ses épais sourcils barraient son front, durcissant ses traits réguliers et fins.

– Suffit ! trancha-t-il sèchement.

Adriano croisa son regard. Rita ne pipait mot, terriblement impressionnée par cet accueil froid, quasi inhumain. Bien qu’accoutumée à ce genre de réflexions désobligeantes… Elle, l’émigrée… La ritale qui bouffait le pain des Français, comme certaines mauvaises langues se plaisaient à la qualifier, se sentait humiliée. Elle demeurait en retrait, tenant fermement le timon de la remorque dans laquelle leurs maigres paquetages étaient enveloppés.

Eugénie reprit la parole, mais il leur sembla que le ton se voulait, si ce n’est plus doux, en tout cas moins véhément.

Sébastien la pria poliment de le laisser seul avec les nouveaux venus. Elle tourna les talons prestement, haussa les épaules et marmonna des paroles imperceptibles dont il était facile d’imaginer les aboutissants.

Rita, angoissée, laissa échapper un soupir furtif qu’elle essaya de dissimuler.

– C’est à moi que vous aurez affaire, dit Sébastien d’un ton rassurant. Puis dirigeant son regard en direction de la cuisine où sa mère s’engouffrait il ajouta :

– Ici, il n’y a qu’un patron, c’est moi.

Quelques semaines plus tard, Rita et Adriano, fort satisfaits de cette nouvelle “place”, s’installèrent définitivement dans la petite maison de gardien située au bout de la cour. Leur employeur, sous son abord austère, cachait un homme de grande humanité, juste et respectueux de son personnel. Un jour, Adriano le questionna :

– Dites, patron, pourquoi nous avoir embauchés, nous qui sommes étrangers ? Il y a tous les jours des commis qui se présentent…

– Pourquoi mon bon Adriano ? Pourquoi ? Je vais te le dire. Viens, assieds-toi là.

Il lui proposa une chaise, posa deux verres sur la table de la cuisine, déboucha une bouteille et, servant à chacun un “canon”, ajouta :

– Parce que toi, tu viens d’un pays lointain, et que tu ne connais pas notre façon de travailler. Tu apprendras sur le tas, comme on dit chez nous, et tu n’auras pas les mauvaises manies qu’ils ont tous ici. Tu vois, dans notre contrée, les paysans vivotent chichement. Une année bonne, et l’autre, non. Ils peinent comme des imbéciles. Quand la récolte est abondante, ils se saoulent, quand elle est mauvaise, ils récitent des prières !

– Franchement, patron, j’vois pas où vous voulez en venir…

– Ce que je veux t’expliquer, c’est que dans la vie, y a pas de fatalité. La vie, elle est comme on se la fait. Et moi, je veux me la faire belle, et bonne, et riche… Très riche !

– Mais vous l’êtes ben déjà, allons. Avec une propriété pareille ! s’exclama le brave Adriano.

Sébastien éclata de rire, et tapant amicalement sur l’épaule de son commis, lui expliqua :

– Ma mère s’échine à fabriquer ses fromages, son beurre qu’elle va vendre sur le marché de Saint-Jean toutes les semaines, mais ça, mon ami, ça… C’est ce que j’appelle du “gagne-petit”. Il y a mieux à faire, crois-moi, avec beaucoup moins de peine. Suffit d’avoir un peu de bon sens et de l’ambition. Moi, je veux me lancer dans l’élevage des vaches de race charolaise… lu vatses tsarolaises comme ils disent en patois !

– Qu’est-ce que c’est que ça au juste ? Heu ! Enfin, je veux dire… Heu ! Qu’est-ce qu’elles ont de plus que les autres ? Les… tsa… tsarolaises ? bégaya le commis.

– Je t’expliquerai plus tard. Pour le moment, contente-toi de faire ce que je te dis.

Adriano souriait, heureux de la confiance accordée par son employeur, gage de leur complicité.

Le soir venu, alors qu’il retrouvait son épouse bien aimée, dans cette maisonnette où il faisait bon vivre, son cœur bondissait d’espérance. Il savait que désormais leur avenir dépendrait de la réussite de Sébastien. Mais pas le moindre doute ne ternissait son enthousiasme. Il réussirait ! Forcément ! Car, pensait-il, ce genre d’homme audacieux et volontaire ne peut qu’aller de l’avant et vaincre les écueils. Il est de la race des gagneurs…Celle des seigneurs !

Jamais funérailles ne furent aussi tristes ! On eût cru que même le gentil percheron paraissait affligé. Cet après-midi d’automne, sous le pâle soleil et la légère fraîcheur de l’air, le village tout entier pleurait l’enfant du pays. Derrière le petit cercueil, une mère, tout de noir vêtue, accablée de chagrin, trébuchait sur les cailloux du chemin. Elle avait “trempé la soupe”* avant de se mettre en route et sarré lu bêtes (fermé les bêtes), de peur que le courage ne lui manquât au retour, parce que la vie continuerait malgré tout et que ses gamins auraient faim. Peut-être même reprendrait-elle le bras en bois de sa machine à tisser, avant que la nuit ne tombe… Pendant que son houme tirerait lu vatses (son homme trairait les vaches). Faut bien vivre, que voulez-vous ! Le père, très digne, tenait deux de ses filles par la main. Les garçons, eux, pleuraient en silence, essuyant d’un revers de main “la chandelle” qui leur pendait au bout du nez.

La messe des Saints Anges de la liturgie de l’époque se voulait moins triste que la traditionnelle messe des morts pour adultes, mais au contraire plus glorieuse. À la levée du corps, le prêtre psalmodiait le Laudate Dominum (Louez le Seigneur) et en franchissant le seuil de l’église tout le monde chantait le psaume Laudate, pueri, Dominum ! (Enfants ! Louez le Seigneur !) Les habitants de Saint-Jean, des Blandins et même plus loin s’étaient joints au cortège, d’un pas silencieux et respectueux.

Les lourdes portes grinçantes du cimetière s’ouvrirent, tels des tentacules attirant pour l’éternité, dans leurs spirales morbides, la consommation de toute existence.

*tremper la soupe : mettre des croûtons de pain rassis dans la soupe de légumes et laisser gonfler assez longuement.

Même le solennel et joyeux Magnificat chanté avec ferveur, ne put raisonner cette foule, qui, dans son for intérieur, réclamait vengeance. Parce qu’il est des crimes qui ne méritent aucun jugement. Juste le bon peuple criant haro dans un tollé général, contre le bourreau mais également contre sa mère.

La pauvre Benoîte, humiliée, couverte d’opprobre, n’osait plus sortir de sa vieille bicoque délabrée. Des jets de cailloux s’écrasaient contre les volets en bois désespérément clos, alors que fusaient les injures.

Les gendarmes qui arrêtèrent son fils le jour du drame, lui interdirent de quitter le pays. Une fois encore, elle se résigna en courbant un peu plus l’échine. Elle ne pouvait croire en la culpabilité de son Lucien ; c’est vrai qu’il était fort, un peu rustre, sauvage même, mais pas méchant pour deux sous !

– Y f’rait pas fait d’mal à une mouche, répétait-elle.

Lucien avait entendu à plusieurs reprises, durant les auditions, les gendarmes parler, en souriant d’un air narquois, d’un certain lieu au nom d’oiseau !

– T’s’ras bien, là-bas, rue du Rossignol, espèce de salopard ! répétaient-ils goguenards.

Très intimidé, il ne comprenait rien mais ne posait aucune question.

Les deux assermentés frappèrent du poing contre une impressionnante porte en fer mangée de rouille à certains endroits. Il comprit alors qu’il s’agissait du nom de la rue de la prison de Roanne.

Le volet du judas grinça, s’ouvrit , laissant apercevoir une physionomie rondouillarde.

– On amène un pensionnaire de plus, fit l’un des gendarmes, en soulevant le poignet de Lucien maintenu par une menotte.

– Voilà voilà ! répondit le gardien en tournant la grosse clef bénarde dans la serrure.

Clac ! Clac ! Deux tours secs… Le bruit d’une tirette coulissant avec peine. La porte s’entrouvrit. Coiffé d’un couvre-chef, il pointa son nez en lorgnant le nouveau venu. Sans rien dire, il le toisa de la tête aux pieds, puis se tourna vers les gendarmes. D’un geste interrogateur, il tint à s’informer du délit.

Meurtre ! dit simplement l’un d’eux…

***********************************************************

Malgré son jeune âge, Sébastien Grange inspirait le respect aux villageois. Un respect empreint d’une certaine crainte… Voire de méfiance.

Certes, ce fils unique, héritier d’un domaine bien situé, au cœur d’une plaine luxuriante entre Loire et Charolais Brionnais au lieu-dit “les Blandins”, attisait les convoitises, mais les anciens de Saint-Jean, village situé à trois kilomètres de la propriété, se montraient nettement plus réservés.

De mémoire d’homme, la famille Grange traînait comme une sorte de secret trahi par certains regards faux-fuyants et désobligeants. Aussi s’était-elle façonnée une carapace derrière laquelle le clan se retranchait.

“Les Grange” n’avaient que peu d’amis, ne se souciaient nullement de la vie du village, se repliant derrière les murs épais de leur magnifique bâtisse en pierre jaune du Brionnais, et, selon les dires des uns et des autres, ne s’intéressaient qu’à leur fortune. Car fortune, il y avait… Vraisemblablement.

Cette histoire remontait à des temps anciens. Tout au moins le pensait-on. Dans la contrée, chacun y allait de ses suppositions fantaisistes à souhait! Entre le véridique, l’imaginaire, la médisance et les déductions hâtives, pas facile de connaître la véracité des faits.

Pour certains, qui juraient leurs grands dieux de détenir la vérité, d’un bond dans le passé, ils se replongeaient au cœur de l’épopée plus ou moins rocambolesque de Mandrin. En l’année de grâce 1754, ce bandit de grand chemin, qui, en fait, n’était qu’un justicier au grand cœur, dévalisait à la tête de sa horde de révoltés tout ce que représentait l’administration des Fermes. (L’organisation des Fermes remontait à Colbert qui affermait à une compagnie financière la levée des contributions indirectes ; ce qui se nommait les Fermes générales). Depuis quelques mois, il sévissait dans la région, soutenu, il faut bien le reconnaître, par la sympathie des malheureux ; ce que le gouvernement appela “le mauvais vouloir”. Partout, Louis Mandrin et ses contrebandiers, armés de mousquets, de pistolets de ceinture, de pistolets d’arçon et de pistolets de poche à deux coups, de couteaux de chasse et de carabines, arrivaient bride abattue, montant des chevaux de petite taille, robustes et agiles, harnachés à “la contrebandière”. Mandrin, dont la devise était :

<< S’enrichir en faisant plaisir aux pauvres >>, écumait aussi bien le Dauphiné, non loin de sa ville natale : Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, la Bresse, le Rouergue, le Bugey que le Beaujolais et le Forez, proposant à bas prix ses marchandises de contrebande achetées en Suisse ou en Savoie.

Consuls, exacteurs des deniers royaux, entreposeurs des tabacs, se voyaient en quelques instants délestés, rançonnés et fréquemment malmenés.

Le 9 octobre, Mandrin, resplendissant, le visage basané quoique légèrement vérolé, vêtu d’un habit gris à boutons jaunes, d’une veste de panne rouge à carreaux, d’un mouchoir en soie noué autour du cou et chapeauté d’un beau feutre noir festonné d’or d’où s’échappait une queue de cheval, entra dans Charlieu, puis Roanne. Monsieur Hue, receveur des gabelles* fut contraint de lui remettre la coquette somme de dix mille livres, partagée aussitôt entre ses hommes. Le receveur des tailles* se vit délesté de deux mille quatre cents livres ; quant à l’infortunée fille de l’entreposeur monsieur Forest, brinquebalée dans les rues de la ville, terrorisée, elle assista impuissante à la mise à sac de sa maison. Mille deux cent quatre vingt quinze livres.

*Gabelle : impôt sur le sel. Le Lyonnais et le Forez font partie des régions soumises à “la petite gabelle” ; c’est-à-dire moins taxée. La Loire fournissait 113 greniers à sel .

*Taille : impôt direct mis sur les roturiers, aboli en 1789.

Cela ne leur suffisant pas, elle dut se remettre en route avec eux et emprunta aux amis de son père mille deux cent six livres. En échange desquelles, ils laissèrent un reçu signé “Mandrin,” et du tabac !

Ensuite, le célèbre contrebandier se rendit à la prison de Roanne, et exigea de dame Antoinette, la femme du geôlier absent, la comparution devant lui de chaque détenu. En effet, se dressant en juge, il s’octroyait le droit… et le devoir, de relaxer séance tenante tout prisonnier digne de sa confiance ; le plus souvent des hommes enfermés pour rébellion contre la maréchaussée, désertion, contrebande ou faux-saunage. Ainsi, Antoine Sauvageau, dit “Lebon” et son acolyte Jacques Audonie recouvrèrent la liberté. Les compagnons quittèrent Roanne le 9 octobre à 18 heures, emmenant avec eux quelques nouvelles recrues, dont, soi-disant, un aïeul de Sébastien Grange qui aurait de par ce fait, acquis une solide fortune. Nous savons que Mandrin payait largement ses camarades : 10 louis d’or à l’engagement et une part très honorable des “bénéfices”. De quoi se constituer un solide pécule… Le tout couronné d’une réputation honorable aussi bien dans les meilleures maisons que dans les chaumières. Les pauvres bougres choisissaient ce défenseur comme parrain pour leurs enfants et le qualifiaient tout bonnement de héros.

Le faux-saunage, autrement dit la contrebande du sel, denrée rare et précieuse, contrait la gabelle, l’impôt le plus abusif qui fût et était sévèrement sanctionné.

La mémoire locale racontait encore les drames survenus dans des villages. Ainsi, la tour de Milamperle à Marcigny, remplie de sel, défendue par une trentaine de soldats, fut-elle prise d’assaut une nuit et le bourg de l’Espinasse entièrement incendié par représailles.

Le valeureux Mandrin, en Robin des Bois, bien décidé à ce que cesse le hideux asservissement du peuple affamé par une monarchie éclaboussant de dorures, de fastes et d’orgies Versaillaises, n’avait que l’embarras du choix quant aux injustices à faire cesser.

Le procureur du roi écrivit dans un procès-verbal rédigé en bonne et due forme :

<< Comme ces sortes d’incursions attaquent plutôt l’intérêt des Fermes que le bien public, nos concitoyens, en gens raisonnables, ont paru indifférents à leur arrivée>>.

Monsieur Hue, receveur des gabelles, s’entretint confraternellement avec Louis Mandrin qui proposa de lui communiquer le nom des gens de sa troupe, car, dit-il :

<< Nous agissons à visage découvert >>.

De loin en loin, les paysans, les mains burinées en visière sur leur front blanc et ridé, accompagnaient, à grand renfort d’applaudissements dans une liesse générale, le départ de leurs bienfaiteurs qui, soulevant un nuage de poussière, au rythme effréné du galop de leurs chevaux, disparaissaient en direction de Saint-Just en Chevalet, Thiers, Ambert et la région du Puy en Velay.

Dix-neuf heures sonnèrent au clocher de la vieille église. L’angélus égrena son rituel qui s’évanouit dans le ciel automnal, auquel le bon peuple répondit respectueusement en se signant. Tous courbèrent la tête en gage de soumission, croisèrent leurs doigts déformés par le trop dur labeur sur leur faible poitrine en une prière simple, espérant la clémence divine, avec au fond de leur cœur, au fond de leur âme, cette résignation innée empreinte de confiance en Dieu.

Dans leurs humbles demeures, la soupe arriverait-elle à réchauffer ces cœurs meurtris, ces corps en souffrance ? Devraient-ils refouler cette dignité que pour un instant, pour un instant seulement, Mandrin et sa troupe leur avaient redonnée ?

Le 24 octobre de cette même année, voici Mandrin revenu à Charlieu, accompagné de l’aïeul des Grange. Le bougre ! Il connaissait bien le coin… Du coup, il le conduisit jusqu’à un château… Noblesse oblige… Roture se venge… Rusé comme pas deux, pour défier d’éventuels poursuivants, Mandrin et ses acolytes ferrèrent leurs chevaux à l’envers… D’où le nom donné dès lors à ce château de Malfaras (en patois mal ferrés)… Légende ? Histoire ?…

<< L’année 1754 a été bonne, la récolte de bled et celle de vin auroient été plus copieux sans la gelée d’hyver et une gelée et pluye surabondante qui tombèrent au mois de may, ce qui a fait qu’il n’y a eu qu’à moitié de vin. Les Parisiens ne l’ont pas enlevé promptement et il n’a valu que 25 et 26 livres. Communément il y a eu dans la présente année des contrebandiers dans le forest et roannais qui ont fait des (concussiences) etonantes et la contrebande à force ouverte. Le chef de ces brigands se nomme MANDRIN.>>

*Les noms, lieux et dates cités dans ce paragraphe sont authentiques.

Alors que certains soutenaient cette version des faits, d’autres, tout aussi ignorants d’ailleurs, affirmaient que, pendant la Révolution, les ancêtres du Sébastien ne s’étaient pas montrés scrupuleux, imageant leurs propos de détails bigarrés aussi pittoresques que diffamatoires.

– Paraît qu’ le vieux grand-père Grange, eh ben, y valait pas grand-chose ! critiquaient les hommes attablés au bistrot.

– Rien du tout, te veux dire ouais ! Une belle saleté qu’ ça !

– Ah ! Parce que vous croyez qu’ y a quèque chose d’ nouveau !Le sang, c’est le sang. Et le sang qui coule dans les veines du gamin…

– Taisez-vous donc ! criait l’Angèle, la tenancière du café. Vous rabâchez des trucs qui sont vieux de cent ans. Qu’est-ce que vous en savez vous tous, hein ?

– Pardi ! Défendez-la donc cette race de… voleurs ! hurla l’un des clients qui, d’un violent coup de poing sur la table de bois, envoya valdinguer un verre qui se brisa sur le sol. Ça leur a pas coûté trop cher le domaine !

Moi, mes vieux, y m’ont toujours raconté qu’au moment de la Révolution, y’ z’avaient acheté pour quelques assignats* toute la propriété appartenant, j’crois, à des bonnes sœurs, ou à des curés, enfin, j’sais pas trop… Et puis après, alors là, comment diable qu’ ça c’est-y passé ! Y’a eu une histoire de notaire véreux ou va savoir…

*Assignats : papier-monnaie créé sous la Révolution dont la valeur était assignée sur les biens nationaux.

En tout cas, y z’ont jamais redonné un sou, et les voilà propriétaires des meilleures terres du coin. Ah ! Z’ont pas pris les “patuches” va, ces charognes !

– C’est pas la faute du Sébastien toutes ces histoires, trancha l’Angèle. Oh ! Puis, à quoi bon toujours rabâcher le passé. Pendant la Révolution, y z’ont pas été les seuls à s’enrichir va !

L’acuité des critiques montait crescendo, au fur et à mesure que les chopines du petit vin des coteaux alentour se vidaient.

– Sont pas aimés “par chez nous” ces gens-là, grommela le sabotier qui, en levant son verre, appelait une tournée. Amène donc une bouteille vain Diou Angèle, à la santé de tous ces pourris…

– Le père du Sébastien, y trouvait les sources. Eh ben, tiens, y a pas bien longtemps, p’t’être deux ou trois ans avant sa mort, “j’suis été” le chercher un jour. J’aurais ben voulu qu’y vienne voir dans la terre de derrière si des fois, y aurait pas l’eau… Qu’l’été, mes vaches “pâtissent combien”, eh ben, l’a jamais voulu se déplacer.

Une voix se fit entendre, calme et inattendue, alors que la porte du bistrot s’ouvrait en grinçant :

– Eh bien ! Mon ami, si mon père ne s’est pas déplacé, comme vous le dites si bien, moi je peux le faire.

Sébastien Grange venait d’entrer, très digne, avec un léger sourire au coin des lèvres. Un silence glacial tomba dans la salle du café. Les hommes attablés baissèrent la tête, penauds.

– Quand vous voudrez, faites-moi signe, ajouta Sébastien, ce sera avec plaisir. J’étais bien jeune quand papa est mort mais il m’avait appris à manier la baguette. Je trouve l’eau, la profondeur et le débit en moins de temps qu’il n’en faut pour vous saouler !

Le ton s’était voulu presque ironique et le regard d’acier.

– Je vous sers quelque chose, monsieur ? demanda l’Angèle timidement.

– Un canon s’il vous plaît, puis jetant un coup d’œil dans leur direction, il ajouta :

– Mettez donc une chopine là-bas.

Il paya et s’en alla après avoir, très respectueusement, salué Angèle et les clients. Il abandonna son verre plein sur le bord du comptoir…

Quelques mois plus tard, alors que la bise glaciale de l’hiver figeait la campagne dans une léthargie sculpturale, Sébastien s’en vint frapper à la porte de Rita et d’Adriano. Il faisait nuit et la pleine lune qui éclairait loin alentour peignait des ombres muettes sur la neige gelée. Les milliers d’étoiles habillaient le ciel, conférant un sentiment de grandeur, d’infini et d’impuissance aussi, face à l’immensité de cet univers indomptable.

Lorsque Adriano ouvrit, il aperçut le visage très pâle de Sébastien que sa lampe-tempête, au gré de la bise, obscurcissait ou au contraire, illuminait. Il secoua ses vêtements sur le pas de la porte et entra, non sans avoir, fort poliment, tapé ses grosses chaussures contre le mur.

– Qu’est-ce qui vous arrive, patron ? demanda Adriano.

– Rita, répondit le jeune homme, je vais avoir besoin de vos services. Il soupira longuement ; ses yeux trahirent la souffrance, le désarroi. Il ajouta d’une voix tremblante :

– Ma mère va très mal.

Le feu dans l’âtre crépitait, dessinant sur le sol en terre battue des formes bizarres. Quelques étincelles venaient mourir à leurs pieds, et la lampe à pétrole exhalait son odeur typique.

Sébastien couvrit du regard la cuisine, chichement meublée mais coquette néanmoins, puis se ravisant, ajouta :

– Je vous ferai poser un carrelage.

Rita et son mari, surpris par cette déclaration saugrenue étant donné les circonstances, ne pipèrent mot. Alors, il…

.../...