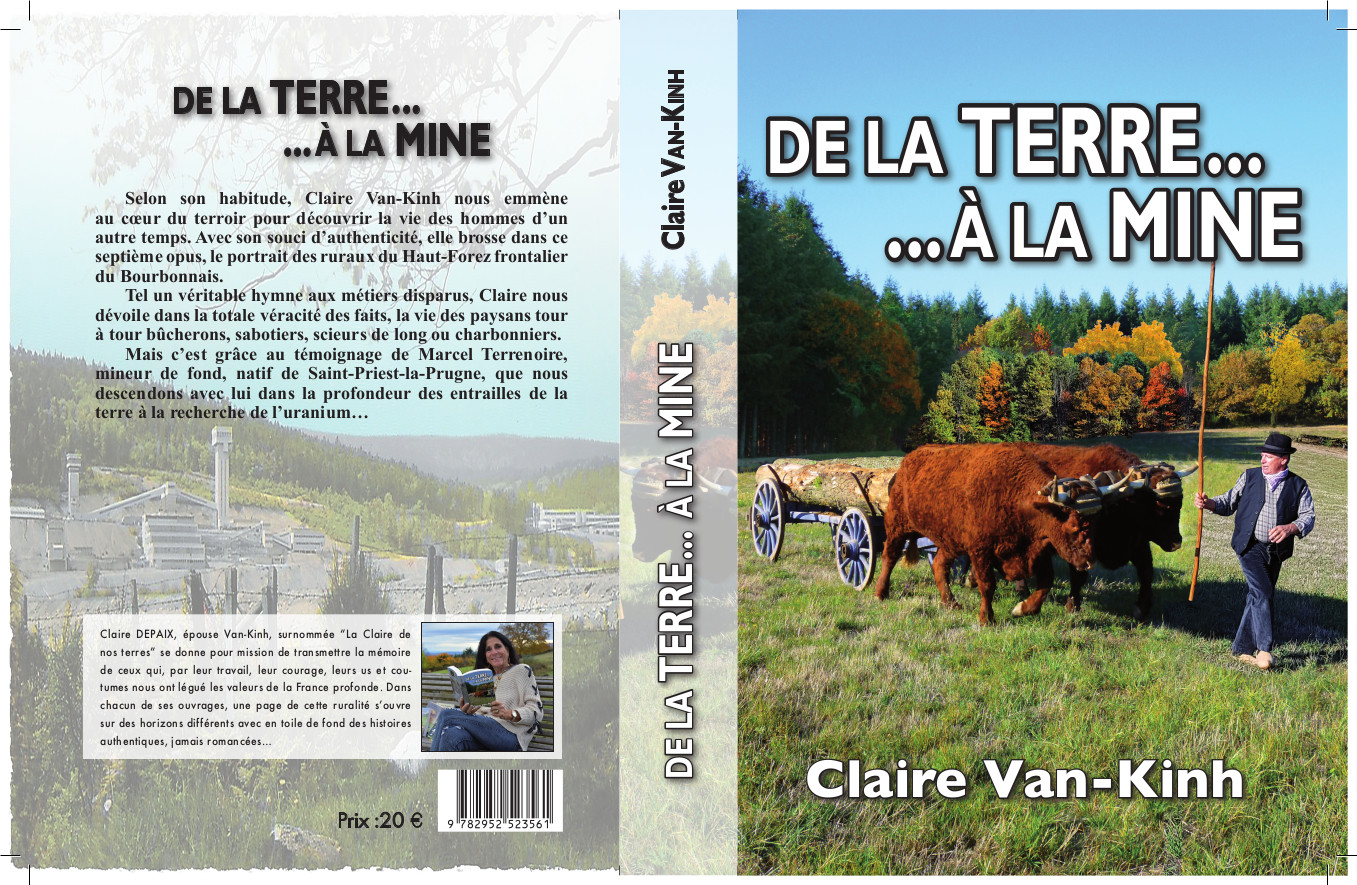

De la terre à la mine

Dans cette contrée de la montagne forézienne et bourbonnaise, du côté de Saint-Priest-la-Prugne, au début du XXe siècle, la vie des paysans se limitait aux durs travaux de la ferme et aux différents métiers du bois. Chacun d’eux possédait quelques vaches, deux ou trois chèvres et des moutons. Rien de plus. Ils s’en accommodaient. Il faut dire qu’on ne connaissait rien d’autre à cette époque. Chacun vivotait tant bien que mal. Les privations… ils en avaient l’habitude. Tout le monde savait bien que la vie était faite d’incertitudes, d’espoirs refoulés et d’avenir tout tracé. Paysans bûcherons, ils étaient… paysans, bûcherons ils resteraient. D’ailleurs, que pouvaient-ils espérer de mieux. Parce que, eux, les péquenauds comme se plaisaient à ironiser les gens des villes, ils auraient toujours un toit sur la tête… et ce toit leur appartenait, quand bien même il abritait une modeste demeure.

Alors, pauvres oui, mais riches dans leur cœur, dans leurs traditions, dans leur fierté d’être des ruraux. Ah ! Certes ! Cette région dont le climat rude avait façonné le caractère des autochtones depuis des millénaires leur conférait l’endurance, la volonté des solides montagnards. Parce que, oui, là-haut, les hameaux surnommés villages, blottis aux confins des immenses forêts de sapins couronnant les collines alentour, abritaient ceux que tous appelaient les gens d’la montagne.

Les ruisseaux aux eaux fraîches et pures, les gouttes, s’enfonçaient dans l’obscurité des sous-bois, sillonnaient les vertes pâtures à l’herbe drue, avant de se perdre dans la rivière, la Besbre. Les rochers abrupts éclairés par les rayons du soleil déchiraient les cimes escarpées. Dans ce décor bucolique l’air semblait plus sain qu’en bas, dans la plaine.

Ces étendues de forêts auréolaient cette région d’une atmosphère sombre, pesante, quasi mystérieuse mais d’une beauté exceptionnelle.

Les Bois Noirs ! Ainsi furent-ils nommés…

Comme elle paraissait misérable cette pauvre femme ! Vêtue de ses longues robes noires qui lui battaient les chevilles, son fichu noué sur la nuque et sa pèlerine en laine jetée sur ses maigres épaules, elle semblait porter toute la misère du monde. Ses baraquettes (ses sabots) résonnaient sur les pierres du chemin. Tristement, elle saluait d’un sourire forcé toutes les personnes qu’elle rencontrait. L’air un peu gêné, on hasardait deux ou trois mots, juste pour rompre le silence :

– Ça va t’y un peu aujourd’hui, Coulette ?

Ainsi surnommait-on la Claudine depuis toujours…

– Comme ça peut… répondait-elle invariablement.

– Allons, courage… et essayez de vous tenir gaillarde…

La pauvrette s’échinait au travail depuis le jour maudit où son mari les avait quittés, elle, ses deux garçons et ses deux filles. Parti trop tôt, trop vite, mortellement blessé par un arbre qu’il abattait… Elle avait bien cru toucher le fond de l’abîme. Elle le revoyait s’en aller de bon matin, avec son setchion (son passe-partout) pour aller tomber du bois… Les avait-il gratifiés d’un signe de la main ce matin-là ? Elle ne s’en souvenait plus vraiment... juste une vague image, banale, lorsqu’il réajusta sa besace dans laquelle elle avait pris soin de mettre un bon casse-croûte. La Coulette prenait grand soin de son houme (homme). Il travaillait dur pour nourrir sa famille, et chaque fois qu’il le pouvait, il partait au bois. Dans cette région montagneuse, il fallait profiter des meilleures journées ; les hivers si rigoureux avec leur lot de neige paralysaient toute activité extérieure, et à partir du printemps, les travaux des champs mobilisaient les hommes. Avant l’arrivée des jours sombres, l’automne qui offrait la splendeur de ses tons ocrés devenait l’incontournable période de corvée d’abattage. Souvent, elle le mettait en garde :

– Fais bien attention, hein ! Va pas te faire esquinter... Allez, à ce soir, et prends le temps de manger comme il faut… Méfie-toi des chauds et froids… te transpires, te transpires et un courant d’air est vite arrivé. Une fluxion de poitrine, c’est que… ça peut être grave…

Habitué aux recommandations coutumières de sa gentille épouse, il ne les écoutait même plus. Péchons-nous par habitude ? Sommes-nous moins précautionneux au fil des années ? Nous risquons-nous à quelques manipulations dangereuses, persuadés que le drame n’arrive qu’aux autres ? Toujours est-il que le soir, le brave homme ne rentra pas dans sa ferme.

Dès lors, elle se trouvait bien dépourvue pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors, elle mit toutes ses forces, donna tout son amour pour ses enfants. Travaillant d’arrache-pied, n’écoutant que son courage, elle se releva les manches et se mit en quête de travail dans les alentours. Tout le monde l’appréciait dans la contrée et tout un chacun mit un point d’humanité à l’aider. Malgré tout, la vie d’une jeune veuve avec quatre enfants en bas-âge restait précaire. C’était si difficile en ces temps-là pour une femme seule !...

*****************************************************

Le fils cadet du Louis et de la Coulette, le Léon, préféra s’exiler dans une autre contrée montagneuse : il devint sabotier dans le Cantal, terre ingrate s’il en est, mais avec la mentalité des durs montagnards qu’il connaissait si bien et surtout qu’il aimait. Il emboîta sans doute le pas de cette forte migration des hommes de la montagne bourbonnaise et des Bois Noirs vers le nord Cantal. Le travail s’effectuait manuellement et la main d’œuvre devait être compétente, efficace et docile. Aussi, les chefs d’équipe, Bourbonnais majoritairement, recrutaient sur place les futurs ouvriers. Ils achetaient les coupes de bois, surveillaient le travail et commercialisaient les produits terminés. Ah ! Les rabatteurs ne se trompaient pas en choisissant les paysans dans ces contrées. Ils ne connaissaient que trop bien leurs qualités de travailleurs. Accoutumés à la rudesse des éléments, les sabotiers ne pâtiraient pas trop durant les interminables et rigoureux hivers cantaliens. Leurs conditions de vie, plus que précaires, nous laissent pantois de nos jours.

Ils vivaient par groupes de quatre ou cinq dans des sortes de huttes primitives basses, nommées “les loges”, recouvertes de branchages, de paille, de genêts qui descendaient jusqu’au sol, au centre desquelles se trouvait un poêle alimenté par les copeaux. Parfois, un soubassement en pierres sèches soutenait le tout pour des “loges” prévues à un usage plus long. Elles pouvaient résister aux intempéries deux ou trois ans avec cependant quelques réfections nécessaires au fil des mois. Les dimensions variaient en fonction de ses “locataires”. Les plus importantes atteignaient six à sept mètres de longueur et trois à quatre mètres de hauteur. Leurs couches confectionnées avec des feuillages ou de la fougère accueillaient ces travailleurs éreintés par des journées fastidieuses. Le soir venu, autour du traditionnel “finot”, ils discutaient ensemble avec ce patois qui les liait en un lien indéfectible d’appartenance à une région… leur région. Ces mots appréhendés par eux seuls les soudaient dans une fraternelle amitié, une véritable famille unie dans l’isolement… et leur patois, tel un voyageur ailé, les emportait, loin, là-bas aux confins des Bois Noirs, oubliant pour quelques instants l’abîme obscur des “loges”.

Chaque jour, parfois à tour de rôle, l’un d’eux préparait le repas : le sempiternel “finot”. Il ôtait les ronds du poêle, plaçait sur les flammes la grosse marmite en fonte noircie par des années d’utilisation. Dans le fond de la casserole, le cuisinier occasionnel disposait des tranches de lard épaisses puis il ajoutait une couche de truffes (pommes de terre) de nouveau du lard et ainsi de suite jusqu’à ras bord. Il fallait laisser mijoter longtemps, longtemps…

***************************************************************************************************************************************************************************************************************

En ces périodes de guerre, à cause de la pénurie d’essence et de gasoil, certains véhicules fonctionnaient au gazo-bois ou au gazogène. C’était le cas pour le car du Jean Seignol, dit le Jean-Maître…

Son fils, Jean-Paul raconte :

« Il s’agissait d’un système de chaudière qui se trouvait sur les côtés des voitures. Sur les cars elles étaient fixées derrière alors que pour les camions elles étaient placées entre la cabine et la caisse. On remplissait ces chaudières de petits bouts de bois fendus d’une dizaine de centimètres. La combustion fabriquait un gaz pauvre qui permettait d’actionner le moteur. C’était des préparatifs ! Oh là là ! Si vous partiez à cinq heures du matin, il fallait commencer à trois heures pour faire chauffer la chaudière. Le soir quand le chauffeur rentrait, il devait démonter et nettoyer tous les filtres et les grilles ; il fallait tout décrasser parce que la combustion laissait beaucoup de poussière. Tout devait être propre puisque les gaz passaient par ces filtres…

Alentour, les gens voyaient régulièrement des “étrangers” parcourir les champs. La rumeur parlait de mines éventuelles qui pourraient s’ouvrir sur la commune. De l’uranium ! Ce mot circulait de maison en maison, de ferme en ferme.

– Paraît qu’il y aurait de l’uranium par chez nous, commentaient les uns et les autres.

– J’ai entendu dire qu’ils en trouvaient un peu partout ; en Bretagne ; dans le Limousin ; en Vendée ; en Aveyron…

– Y en qui disent comme ça, qu’c’est dangereux c’t’uranium… on sait même pas c’que c’est au juste !

– Nous, tout c’qu’on voit, c’est qu’ça donnerait du boulot, parce que depuis la fermeture de Charrier, hein !

Au café de la mère Lise, la femme du bedeau, ou chez La Guite, au café de la gare et chez Gardette comme dans tous les lieux qui s’improvisaient bistrot, sans la licence obligatoire bien sûr… partout les conversations tournaient autour de mines qui pourraient ouvrir. Tout un chacun l’espérait d’ailleurs, voyant en ce gigantesque projet une véritable manne pour les habitants. Une bonne fée se pencherait-elle sur leur sort ?

Alors, ils guettaient ces hommes un tantinet bizarres, peu loquaces qui arpentaient les champs, les routes et les chemins avec une drôle de boîte suspendue autour de leur cou. Comme une sorte de gros appareil photo ou une caissette de facteur… Ils les voyaient courir tenant dans la main un genre de pique-feu, se précipiter puis parfois s’arrêter à un endroit précis où ils cassaient divers cailloux, des bouts de roches à l’aide d’un marteau. Mystère ! Rien ne les arrêtait. Pas plus les vaches dans les prés que les intempéries, rien. Obnubilés par leur travail de prospection, ces chercheurs silencieux, discrets, ne se laissaient pas distraire, rien ne transparaissait de leur activité, attentifs, voire assidus à l’exploration des lieux…

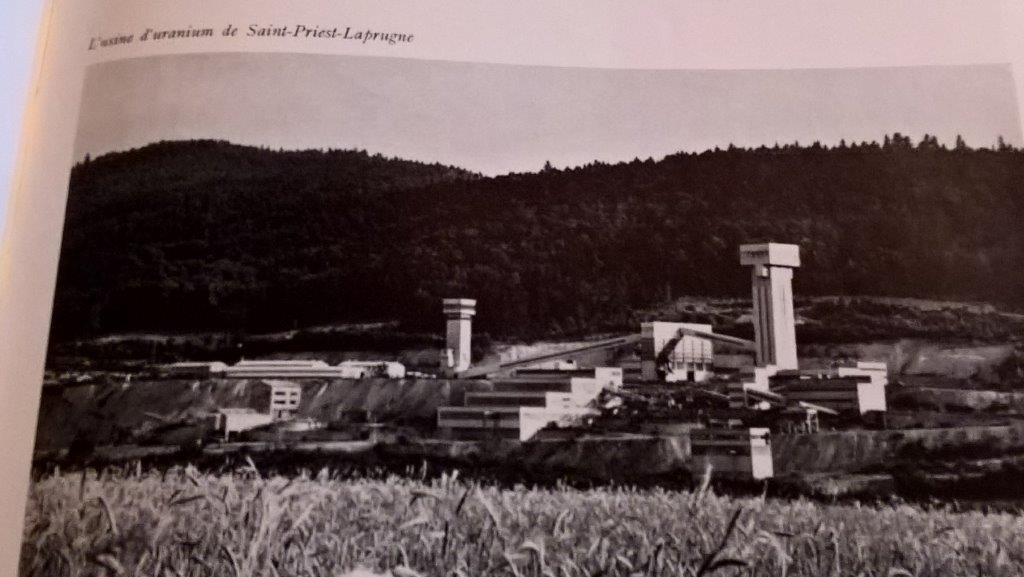

Ils creusèrent un puits nommé le P1 d’une quarantaine de mètres de profondeur. À Noël 1953, enfin, on découvrait la précieuse pechblende en grande quantité. Ce soir-là, les hommes arrosèrent copieusement cette trouvaille. Oh ! Ce n’était qu’un trou carré d’environ deux mètres cinquante de côté dans lequel glissait un ascenseur. Lampe à carbure des premiers mineurs.

Lampe à carbure des premiers mineurs.

Pendant ce temps…

Dans les fermes alentour les femmes préparaient le repas de Noël. On tuait l’oie. Les paysannes répandaient de la sciure sur les tomettes ou le plancher des cuisines et, après avoir ébouillanté la bestiole, elles commençaient à arracher les plumes et ensuite le duvet. Ça collait aux doigts ! Régulièrement, elles conservaient précieusement ce plumage qu’elles mettaient à sécher dans le four à pain tiédi et au bout de plusieurs années elles pouvaient ainsi confectionner des édredons.

Mais pour l’heure, en parallèle avec ces traditions ancestrales, la grande aventure de l’uranium débutait vraiment. La décision du fonçage d’un deuxième puits, le P2, d’une profondeur de plus de deux cents mètres environ, précéda le fonçage du P3 creusé plus tard, distant d’une quarantaine de mètres qui descendait à plus de quatre-cents mètres.

À l’âge de dix-neuf ans en 1955, Marcel motivé par les copains, notamment son fidèle René, décida de postuler à la mine de Saint-Priest-la-Prugne…

MArcel, pourtant réputé comme étant un des mineurs parmi les plus efficaces, courageux et dur à l’ouvrage soutint malgré tout la grève de 1963 avec ses collègues. Le CEA fournissait du charbon à chaque famille. Mais, les ingénieurs en recevaient trois tonnes, alors que les mineurs n’en touchaient que trois cents kilos. La colère gronda. Le syndicat CGT, très actif demanda une rétribution équitable pour tous et des meilleures conditions de travail avec revalorisation des salaires… Refus du CEA. Qu’à cela ne tienne ! Une grève éclata. Les hommes refusaient de descendre et restaient sur le carreau… ou chez eux ! Malgré des négociations houleuses et déterminées, la CGT n’obtenait pas gain de cause. La colère grondait.

– Ah c’est toujours pareil ! Les gros ont droit à tout et nous, les miettes.

– Ouais, j’t’en foutrai de trois tonnes ! Et pourquoi donc ? Ils ont plus froid au cul qu’nous p’être ! Non mais…

– On calera pas. On veut trois tonnes de charbon par an, comme eux, sinon, on redescendra pas.

– Vous savez qu’à Saint-Étienne, les mineurs de charbon y ont droit, alors pourquoi pas nous ? On fait le même boulot non ? On est dans la même galère…

Le CEA mégota encore, arguant de la dangerosité due au grisou des mines de charbon, alors que l’uranium ne produisait aucun gaz inflammable.

– Eux, ils ont le grisou, c’est vrai, mais nous on a la radioactivité…

************************************************************

Les années passaient, routinières. Les enfants grandissaient, profitant des avantages qu’offrait le CEA… Et ils étaient nombreux ! Les gamins de mineurs bénéficiaient d’un statut vraiment particulier, grâce notamment au comité d’entreprise. La contribution importante du CEA et par la suite de la COGEMA permettait à ce dernier de financer différents projets.

Chaque hiver, un car mis à leur disposition les emmenait pour une journée de ski aux frais de la princesse… “pechblende” ! Branle-bas de combat dans la cité ! En route pour La Loge des Gardes. Cette petite station qui, de nos jours, manque d’enneigement la plupart du temps, était à cette époque, très prisée par les skieurs. Les hivers plus rigoureux avec leurs nombreuses chutes de neige faisaient le bonheur des amoureux de la poudreuse. Les Roannais, les Bourbonnais venaient s’adonner aux plaisirs de la glisse. Lorsque la Dame Blanche boudait les cimes foréziennes ou bourbonnaises, les pistes auvergnates, le Sancy en particulier, accueillaient tous ces gamins turbulents pour leur plus grand bonheur. Ils se défoulaient sur les pistes, dans des batailles acharnées de boules de neige ou des dérapages incontrôlés en luge. Le soir, ils rentraient, fourbus, éreintés, des images plein la tête.

… Les enfants de paysans, de scieurs et autres ouvriers les regardaient partir avec un pincement au cœur. Eux… ils restaient à la maison.

Le CEA considérait que les enfants devaient savoir nager. Qu’à cela ne tienne ! Les samedis le car les conduisait à la piscine à Bellerive sur Allier où des cours leur étaient proposés, toujours aux frais de la princesse… “pechblende” ! ***************************************************

.../...